令和6年度 行政による学校問題解決のための支援体制の構築に向けたモデル事業

1.事業実施の背景

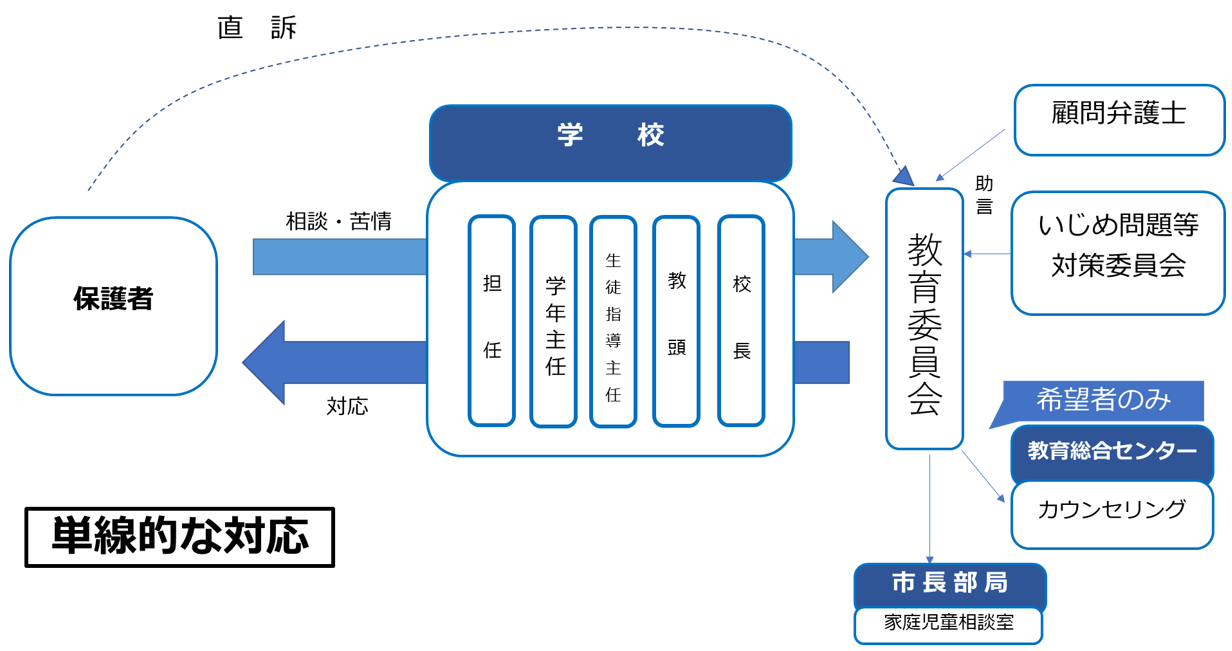

・「学校が対応するべき」という大前提

保護者の相談・苦情対応は「担任→学校管理職→教委」と深刻化に応じて段階的に対応。

・「活かされない」専門家の視点

カウンセリングは「受けたい人」だけ。教職員は保護者の反応を懸念し、心理士・弁護士の指摘が改善に反映されず。

・疲弊する学校現場:教職員の8割が保護者対応に負担感、1/4は心労で休んだ経験あり。

・コントロール不能の残業:早朝・夜でも駆けつけるのが「誠意」との意識。

・保護者の要望ベースの対応+個々の「経験則頼み」:こどもの課題の根本を慮る余裕がなく対処療法。

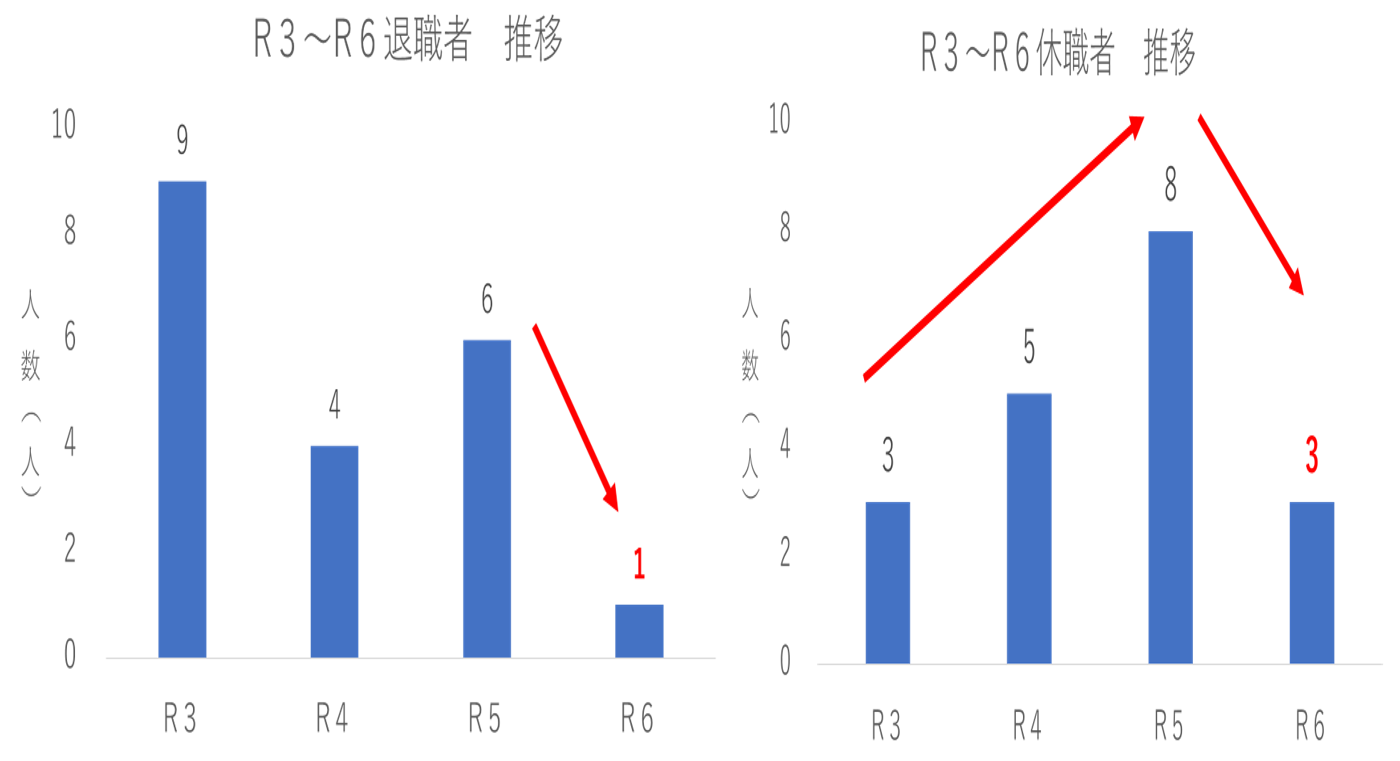

・深刻な人員不足:R5は6名退職、8名休職。校長・教頭のなり手が確保できず。市単講師も集まらず。教員実習生が民間志望に転向。

→授業の充実などに取組みたくても、余力がない!

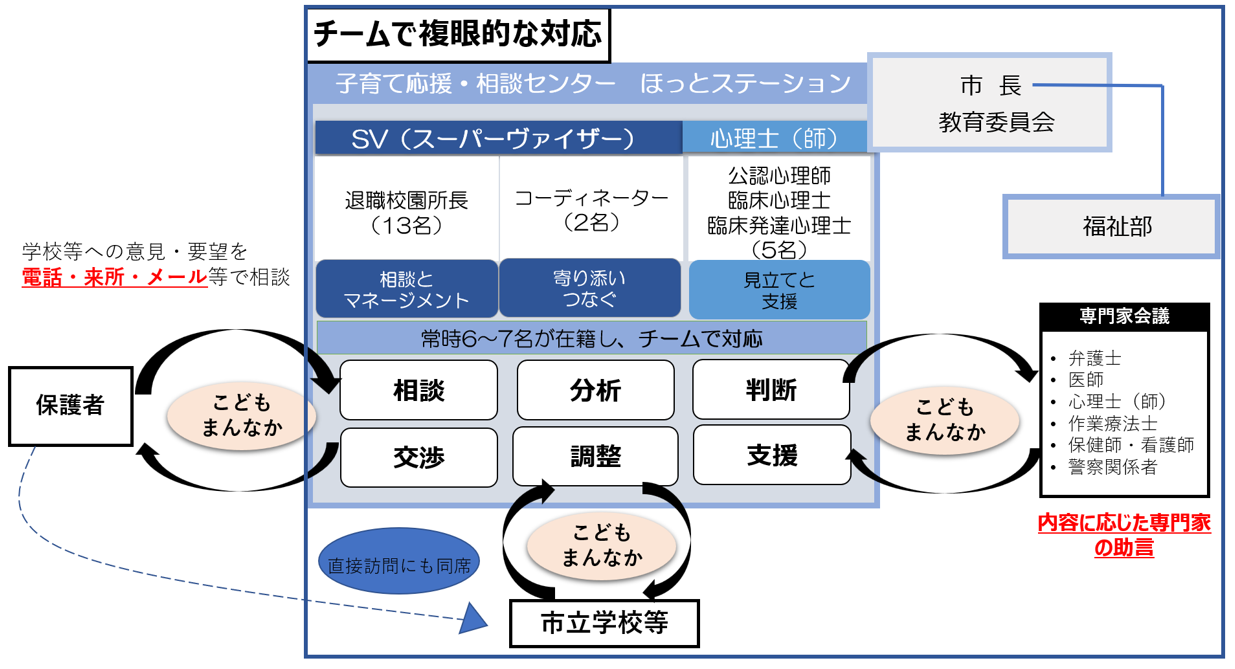

2.取組概要

・学校園所を総括する横断窓口の設置

子育て応援・相談センターほっとステーション(HS)

において、学校園所に代り、校園所長OBOG13名のスーパーバイザー「SV」(本市における学校問題解決支援コーディネーター)が保護者対応。成育歴・家庭環境を含め、全体像を整理。「傾聴」+学校と協議し、対処方針を立案、実施を統括。

・心理士が課題・不安を「見立て」:心理士5名・外部専門家が、常に「SV」とチームになり、児童生徒の発達障がい・特性、学習面の遅れ、心理的課題を分析。保護者の相談・苦情の背景にある不安(保護者自身の成育・家庭環境を含む)に寄り添い、カウンセリングに積極的に誘う。

・教職員に「こども理解」研修・巡回指導:集団指導の中で見落とされがちだった、児童生徒の特性や問題行動の「背景」にある生きづらさや不安について、教職員の理解を深める研修・巡回指導を実施。作業療法士等も参加。

・「見立て」を教職員と共に実践:いじめ、不登校、暴言暴力等の問題行動に対し、SVと心理士が学校園所に駆けつけ、専門家の「見立て」を活かし、教職員と連携して課題解決。保護者の相談前でも、クラス運営の悩みなど教職員のSOSに応じて現場をサポート。教職員のカウンセリングも実施。

・対応時間を平日勤務中に限定:学校園所の電話を時間外は留守電に変更(緊急時は教委対応)。学校対応や家庭訪問は平日勤務時間中に限定の旨、PTA 役員の同意を得て、全保護者に通知(勤務・介護など夜間対応が必要な場合は、予約制でHSが対応)。

・威圧的言動には、弁護士が即応体制

・福祉との連携強化:ネグレクト、ヤングケアラー等家庭の課題が影響するケースには、HSの判断で直ちに福祉部局と連携。

3.成果指標と1年目の実績・課題

事業実施前

事業実施後

R6年度(2月末迄)

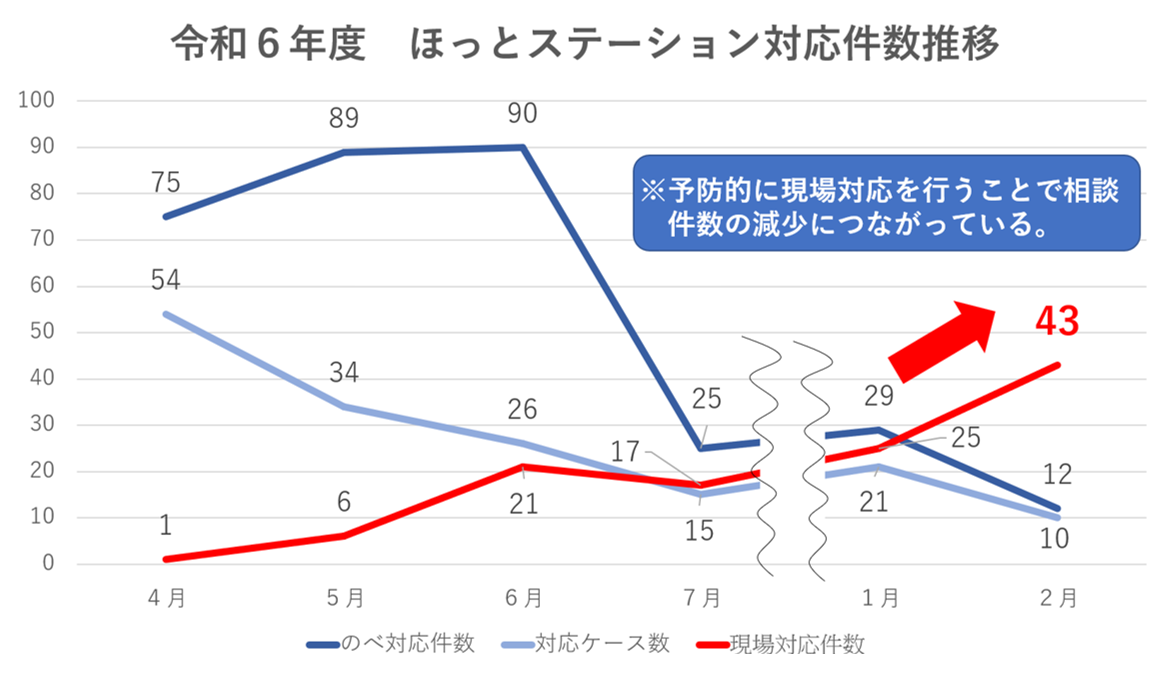

・対応ケース(児童生徒)217件

・のべ対応 427回

・HSの学校現場訪問 242件

退職者・休職者が激減

保護者対応による者は0名

(R6年度退職1名。休職3名、内1名は復帰)

【課題解決件数】

・対応ケースの48%は解決済み。継続案件も多数は児童生徒・保護者とも落ち着いている。心理面や家庭状況から、継続的サポートが必要な約50件には、学年・学校を超え中長期を見据えた支援体制を構築。

【負担感の軽減】(R7年2月 全職員・無記名アンケート)

・管理職の7割、教職員の33%は、保護者対応の負担感が「軽減」

(HSに起因して、負担が逆に「増えた」と回答した者は3%)

・40%「授業準備等の時間が増え、学力向上の効果が出た」

・76%「充実した授業のために、新しい取組みを行った」

教職員が授業等に向き合う「余白」を創出する目標は一定の成果

⇔【課題】HSとの連携意識に濃淡。ボトムアップの意識醸成が必要

【負担軽減されたという教職員の感想】

保護者対応に同席してもらえたのが心強かった。/ 対応に悩んでいた保護者に、第三者的立場からかかわってもらい、言いたいけど言えないことを伝えてくれて職員の心理的負担が軽減された。/ 園(学校)が聞き出せなかった保護者の本音や背景を知ることができた。/ 保護者の相談だけでなく、心が折れそうな職員の早期発見・支援により、教員の心が軽くなった。

4.今後の展望

・現場派遣の充実

SVと心理士による現場での教職員との連携を強化。カウンセリングへの来所意欲がない児童生徒や保護者に直接関わり、信頼関係の醸成を図る。市単講師による現場サポート体制 、スクールカウンセラーとの連携も強化。

(R6年度の事例: 教職員への攻撃的な言動が問題だった保護者に、HSが傾聴を続けた結果、自身の被虐待経験を吐露して心を開き、教職員の保護者と児童への見方、負担感が一変した)

・児童生徒の居場所づくり

不登校や登校しぶりだけでなく、教室内で暴言暴力等の問題行動を繰り返す児童が校内で落ち着ける「シェルター」の運営を強化。

(R6年度の事例: 問題行動により学級崩壊状態となり、保護者の苦情が続いたクラスにHSが入り、問題行動の背景にある学習面の遅れ、気持ちを言語で表現する能力の課題などを見立てた。教員の関わり方の改善、シェルターで落ち着ける時間を作り「傾聴」を組み合わせた結果、クラス全体が落ち着きつつある)

・いじめ対策の強化

「いじめマイスター」委託事業をはじめ、「加害」「被害」双方への対応を強化。

(R6年度の事例: 暴力等に対し、「自分も嫌な思いをした」という「動機」に共感しつつ、誤った「選択」を繰り返さないよう、言語表現などの指導を実施。被害意識が強い児童生徒には、カウンセリングを行いつつ、周囲とのすれ違いに折り合いを付ける力にも着目してサポートを実施)

・働き方改革の推進

R6年度、残業時間は全校平均で前年度比11.3%減少。HSとの連携が進んだ学校では1/3減少し、安定して月30時間以内に収まっており、格差を解消に努め、全市的に残業時間の更なる縮減を図る。

5.成果報告

令和6年度 行政による学校問題解決のための支援体制の構築に向けたモデル事業委託業務成果報告書 (PDFファイル: 1.6MB)

6.各報道機関の関連記事

〇東洋経済オンライン(2024年8月30日)

https://toyokeizai.net/articles/-/809301

〇ベネッセ取材記事1(2025年3月19日)

https://view-next.benesse.jp/innovation/page/article31536/

〇ベネッセ取材記事2(2025年3月24日)

https://view-next.benesse.jp/innovation/page/article31605/

〇日本経済新聞(2025年2月28日)【一部有料記事有り】

更新日:2025年04月08日